横川吸虫は寄生虫です。寄生虫の長くてユニークな旅路をご紹介。

小粋なムシたち目次に戻る

横川吸虫(よこがわきゅうちゅう)とは

1911年、日本人の横川定博士が台湾のアユに寄生しているのを初めて見出した。現在では日本各地のアユやシラウオなどにふつうに見られます。体長 1~1.5mm 、体幅0.5~0.8mm ほぼ楕円形

横川吸虫は、住まい(宿主)を次々に変え、形も名前も変えて人体へと辿りつきます。

その長くてユニークな旅路を追ってみましょう。

アユは美味しい魚ですね。解禁日を待ちわびているのは釣り人ばかりではありません。実は横川吸虫もアユが釣られるのを楽しみにしているのです。それはどうして?

なぜなら横川吸虫はアユのウロコに附着して釣られるその日を首をながーくして待っているからです。他に、シラウオ、ウグイ(主に秋田県で食されている)などにもくっついている場合があります。アユなら塩焼き、シラウオはオドリ食い、ウグイはヌタなどにしてよく食べられています。

魚と一緒に旅を始め、横川吸虫は人体へ辿り着きます。

人間が美味しい魚が大好きなことを知っている横川吸虫はウロコや筋肉の中に隠れて、魚と一緒に人間の体内に入り込む日を待っています。

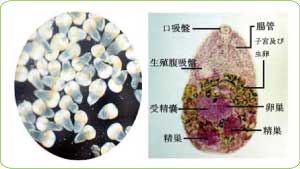

この頃の横川吸虫はこんな形をしています。

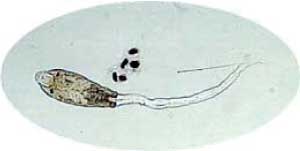

(左)成虫写真(右)染色写真(からだのしくみ)

待ち焦がれていた人体への潜入に成功した横川吸虫は小腸に居候します。

小腸の中で栄養を吸収しますが、人体への害はほとんどありません。ここで横川吸虫は子孫を確保するために卵を産みます。卵は黄褐色をした楕円形で大きさは30ミクロン前後です。

卵を産んで仕事を終えた横川吸虫はいつまでも居座るようなことはしません。

あとは去る(排虫)だけです。

栄養のたくさんある人体に別れを告げて、卵は新たなる旅へと出発します。

新しい旅を課せられた卵は人体を離れて川や湖へと辿りつきます。

そして新しい居候先を探します。卵が選んだのはホタルの幼虫が好んで食べるカワニナという貝です。このカワニナの中で孵化(ふか)します。

孵化(ふか)するといってもいきなり成虫になるわけではありません。卵の中のミラシジウムが貝の中で発育してスポロシストからレジアになり、セルカリアになります。このセルカリアは下記の写真でもわかるように、すぐにでも泳ぎ出すような格好をしていますね。

何度か形と名前を変えた吸虫はセルカリアに変身

そして居心地のよいカワニナを離れて泳ぎ出します。より人間の近くに行くために・・・

水温が上がると意を決してセルカリアは泳ぎ出します。そして2番目の中間宿主である魚のウロコなどにくっつきます。魚というのは特に前述のアユ、シラウオ、ウグイなどです。

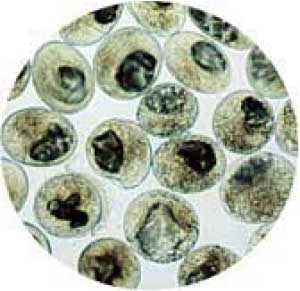

そして、このウロコの下でメタセルカリア(下記写真)に変身するのです。このような格好で人間が釣上げるのを待っているのです。このメタセルカリアはヒトが飲みこむと約1週間で成虫になります。

横川吸虫は貝、魚、ヒトの助けを借り、その宿主にあまり迷惑をかけることなく子孫を残しています。わたしたちは助け合って生きています。そんな言葉がぴったりあてはまる気がしませんか?

横川吸虫/水辺のいきもの/ユスリカ/ワラジムシ/タマムシ/ハサミムシ

お問い合わせ

ヤマビル研究会 (代表:谷 重和)

電話番号: 後日掲載いたします。

問合せはメールでお願いいたします。

yamabiru.mail@titan.ocn.ne.jp

https://yamabiru.sakura.ne.jp/index.html